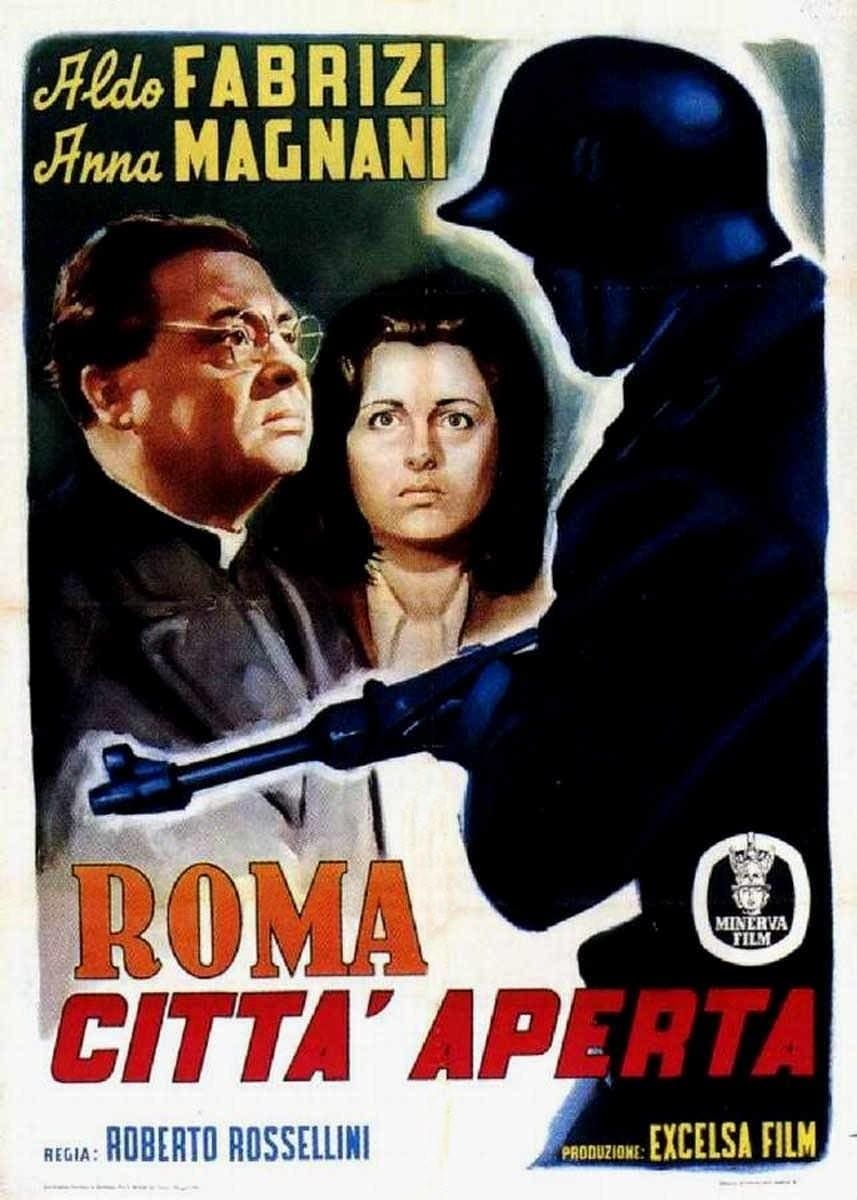

Rome, ville ouverte

Roberto Rossellini 1945

Résumé

Dans Rome occupée, la Gestapo traque des membres de la résistance... Avec Anna Magnani, le chef-d'oeuvre tragique de Roberto Rossellini, qui a marqué en 1945 l’avènement du néoréalisme. Présenté en version restaurée.

Rome, début 1944. La Gestapo perquisitionne un immeuble où vit Giorgio Manfredi, le chef communiste d'un réseau de résistance. Il s'échappe par les toits et se réfugie chez son ami Francesco, typographe et lui aussi résistant, sur le point de se marier le lendemain avec Pina, une jeune veuve mère d’un petit garçon. Le prêtre de la paroisse, don Pietro, qui cache un déserteur autrichien, vient en aide au partisan traqué. Mais la maîtresse toxicomane de ce dernier, Marina, a pour pourvoyeuse de drogue une aventurière allemande qui travaille en secret pour les nazis...

Authenticité

Écrit en 1944, alors que Rome était encore sous le joug nazi, ce chef-d’œuvre de Roberto Rossellini, présenté en version restaurée, marque l’avènement éclatant du néoréalisme. Tourné dès la fin de la guerre dans les rues de la ville, malgré un financement précaire et de fortes pressions politiques, le film s’inscrit dans le style quasi documentaire qui caractérise la révolution esthétique et narrative inaugurée par Roberto Rossellini. Après Paisà, son terrible Allemagne, année zéro en constituera en 1948 un autre sommet. Malgré un accueil mitigé à domicile, l’enthousiasme du Festival de Cannes, qui lui accorde son grand prix, consacre rapidement Rome, ville ouverte comme un classique. Au plus près de la véracité historique et humaine de ses personnages, le cinéaste magnifie à travers eux le sursaut collectif d’un peuple.

Remarques personnelles sur le contexte historique

L'action se passe en 1944. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 1943, les troupes alliées débarquent en Sicile. Dès ce moment, l'avenir de l'Italie fasciste est compromis, et le roi Victor Emmanuel III cherche un prétexte pour mettre Mussolini en minorité. Il l'obtient le 24 juillet 1943, et Mussolini démissionne le lendemain. Le roi nomme l’ancien chef d’état-major Pietro Badoglio chef du gouvernement et fait arrêter Mussolini. Le régime fasciste s'effondre à Rome. Le 3 septembre 1943, les troupes alliées débarquent en Italie continentale en Calabre. Le 8 septembre 1943, Badoglio signe une armistice avec les Alliés. Parmi les clauses, la livraison de Mussolini est ordonnée. Celui-ci est donc emprisonné en divers endroits d'Italie contrôlées par les troupes alliées, son dernier endroit d'internement étant un hôtel de montagne à plus de 2000 m. Le 12 septembre 1943, un commando parachutiste allemand réussi à libérer Mussolini. Le lendemain, le 13 septembre, Mussolini est à Munich où il encontre Hitler. Il est fatigué et dépressif, et désire se retirer de toute activité politique. Mais Hitler le presse de reformer une Italie fasciste et d'abolir la monarchie, sous peine d'anéantir l'Italie, comme il l'a fait pour la Pologne. Cela ne laisse guère de choix à Mussolini qui annonce dès le lendemain que la monarchie est abolie en Italie, et qu'une nouvelle république fasciste est créée, la République sociale italienne. Il s'agit en réalité d'un régime fantoche, entièrement contrôlé par les Allemands, dont la capitale reste Rome, mais dont le siège du gouvernement, de l'administration et de Mussolini lui-même est installé à Salò, une petite station balnéaire du Lac de Garde. Par dérision, ce nouveau régime sera d'ailleurs désigné sous le nom de République de Salò. Il est impossible de reconstituer une armée, car les anciens militaires de l'Italie fasciste ont soit déserté en fuyant à l'étranger, soit se sont ralliés aux Alliés ou au roi Victor-Emmanuel III qui s'est installé à Brindisi, soit ont rejoint les rangs de la Résistance. À Rome, il reste des Brigades noires, composées de membres du Parti, forte de 11000 hommes, chargés de l'exécution des basses oeuvres, et une milice fasciste de 140000 miliciens, dénomée garde nationale, chargés de pourchasser les Partisans. Mais ils n'ont aucun pouvoir réel et sont entièrement sous la coupe de l'occupant allemand. C'est cet aspect des neufs mois d'occupation de Rome par les troupes allemandes, de septembre 1943 à juin 1944, qui est évoqué dans le film de Rossellini. Mais si Rossellini insiste sur l'héroïsme de la Résistance, tout comme la France le fera pendant des décennies, en occultant qu'à cette époque, la majorité de la population était soit indifférente, soit favorable au régime de Vichy, soit même ouvertement collaborationniste avec Vichy ainsi qu'avec l'occupant allemand, de même il se passait à Rome, dans la période évoquée dans le film, des atrocités auxquelles les Italiens ont pris une part active.

Dès le 16 octobre 1943, la police allemande occupant Rome rafle le ghetto juif. 1259 personnes, hommes, femmes, enfants, sont arrêtés. La grande majorité d'entre eux, plus de 1100 personnes seront envoyées à Auschwitz-Birkenau. Seuls 16 d'entre eux en reviendront. Si à ce moment, seule la Gestapo participa à la rafle, les arrestations et les déportations continueront pendant les neufs mois d'occupation allemande, avec le concours désormais des carabiniers italiens. Dès le 16 octobre, les appels au pape Pie XII seront nombreux pour qu'il use de son autorité pour tenter d'arrêter ces déportations. Pie XII demeura silencieux. Il ne tenta à aucun moment d'intervenir, si ce n'est un simple courrier à l'Église allemande de Rome, qui resta lettre morte. Ces événements tragiques, qu'il ne pouvait ignorer, n'apparaissent pas dans le film de Rossellini. Au contraire, il montre, à la fin du film, un peloton de miliciens italiens chargés de fusiller un prêtre résitant, viser le sol, pour refuser de prendre une part active à l'exécution. Rossellini occulte là la face sombre de la milice italienne ainsi que du Saint-Siège.

Il faudra attendre 1963, et la pièce « Le Vicaire » du jeune dramaturge allemand Rolf Hochhuth, puis 2002 et l'adaptation cinématographique de cette pièce, le film « Amen » de Costa-Gavras pour que le silence coupable de Pie XII soit enfin révélé à la face du monde.