Accueil

Les Grands Mythes

Les dieux et les héros

Série créée par François Busnel et réalisée par Sylvain Bergere

"Entremêlant animation originale et riche iconographie puisée dans l’histoire de l’art, François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque.

Souffle épique et poétique

Initiateur de la série, François Busnel raconte lui-même en voix off, avec passion et précision, et en se fondant sur les textes les plus anciens, les destins de Zeus, Thésée, Aphrodite ou Orphée, ces mythes dont la force poétique et la portée universelle ont nourri l’imaginaire des artistes au fil des siècles. À l'image, les chefs-d’œuvre de Botticelli, Picasso, Goya ou Klimt rencontrent des silhouettes animées, inspirées des vases de la Grèce antique : un dispositif inédit pour une exploration captivante de la mythologie grecque et de ses récits originels."

Retour à la page d'introduction

Les Grands Mythes

L'Iliade

Série créée et scénarisée par François Busnel

Après avoir visité la naissance de l'Olympe et de ses dieux, et avoir retracé la vie des principaux héros grecs des générations antérieures aux héros d'Homère, François Busnel se livre cette fois au récit de l'Iliade, mélange de guerre entre les hommes et de querelles entre les dieux. Avec toujours les harmonieuses animations inspirées des figures noires de la période archaïque et les oeuvres d'art de toutes les époques illustrant le récit qu'il nous livre en voix off.

"Basculement

Après avoir égrené, dans une première saison, les destins des dieux et héros de la mythologie grecque, François Busnel s’empare ici de l’Iliade, épopée homérique contant la guerre de Troie. Au fil d’un récit aussi précis qu’enlevé, il convoque poétiques animations en 2D et 3D, aux noires silhouettes inspirées des vases antiques, et abondante iconographie traversant l’histoire de l’art – des statues grecques aux bandes dessinées contemporaines en passant par les toiles de la Renaissance –, pour évoquer ce saisissant moment de rupture où, tandis que les hommes succombent aux passions les plus dévastatrices, l’Olympe entame son lent crépuscule."

Retour à la page d'introduction

Les Grands Mythes

L'Odyssée

Série créée et scénarisée par François Busnel

épisodes mis en scène par Sylvain Bergere, Nathalie Amsellem, Camille Dalbera & Gaëtan Chabanol

"Après avoir égrainé, dans une première saison, les destins des dieux et héros de la mythologie grecque, puis les grands chapitres de l’Iliade, François Busnel se remet dans les pas d'Homère pour conter l'errance d'Ulysse après la guerre de Troie, et les efforts du héros pour regagner son royaume..

Séduction

Sa narration, fidèle à l'envoûtante séduction du mythe dans sa cruauté comme sa poésie, repose sur un dispositif qui a fait ses preuves : des animations en 2D et 3D aux noires silhouettes inspirées des vases antiques, une abondante iconographie traversant l’histoire de l’art – des statues grecques aux bandes dessinées en passant par les toiles de la Renaissance –, et un art du récit exigeant mais accessible, y compris aux plus jeunes."

Retour à la page d'introduction

Les Grands Mythes

Les Mythes Vikings

Série créée et scénarisée par François Busnel

épisodes mis en scène par

Camille Dalbéra, Caroline Halazy, Gaëtan Chabanol, Sébastien Rancourt, Yohann Le Rallier & Tom Dumoulin

"Les dieux Thor, Odin et Loki, les géants, les elfes et les nains... Après la mythologie grecque, François Busnel s'empare des légendes vikings pour une nouvelle saison de puissants récits universels, mêlant animations originales et riche iconographie.

Comment repousser le plus loin possible l’échéance de l’inéluctable ? Confronté à cette grande question, Odin, roi des dieux plus humain qu’il n’y paraît, découvrira à ses dépens comment, tentant d’échapper au crépuscule, il y précipitera le monde entier. Créateur de la série, François Busnel, en coécriture avec Pauline Guéna, raconte lui-même en voix off les destins tragiques de Thor, Loki ou encore Freyja autour de l’arbre-monde d’Yggdrasil. Entremêlant des animations originales et une riche iconographie puisée dans l’histoire de l’art, et s’appuyant sur des sources ayant traversé les âges, ils rendent compte, avec cohérence et passion, de la puissance épique de ces récits à la portée universelle, qui ont influencé un large pan de la pop culture occidentale. "

Retour à la page d'introduction

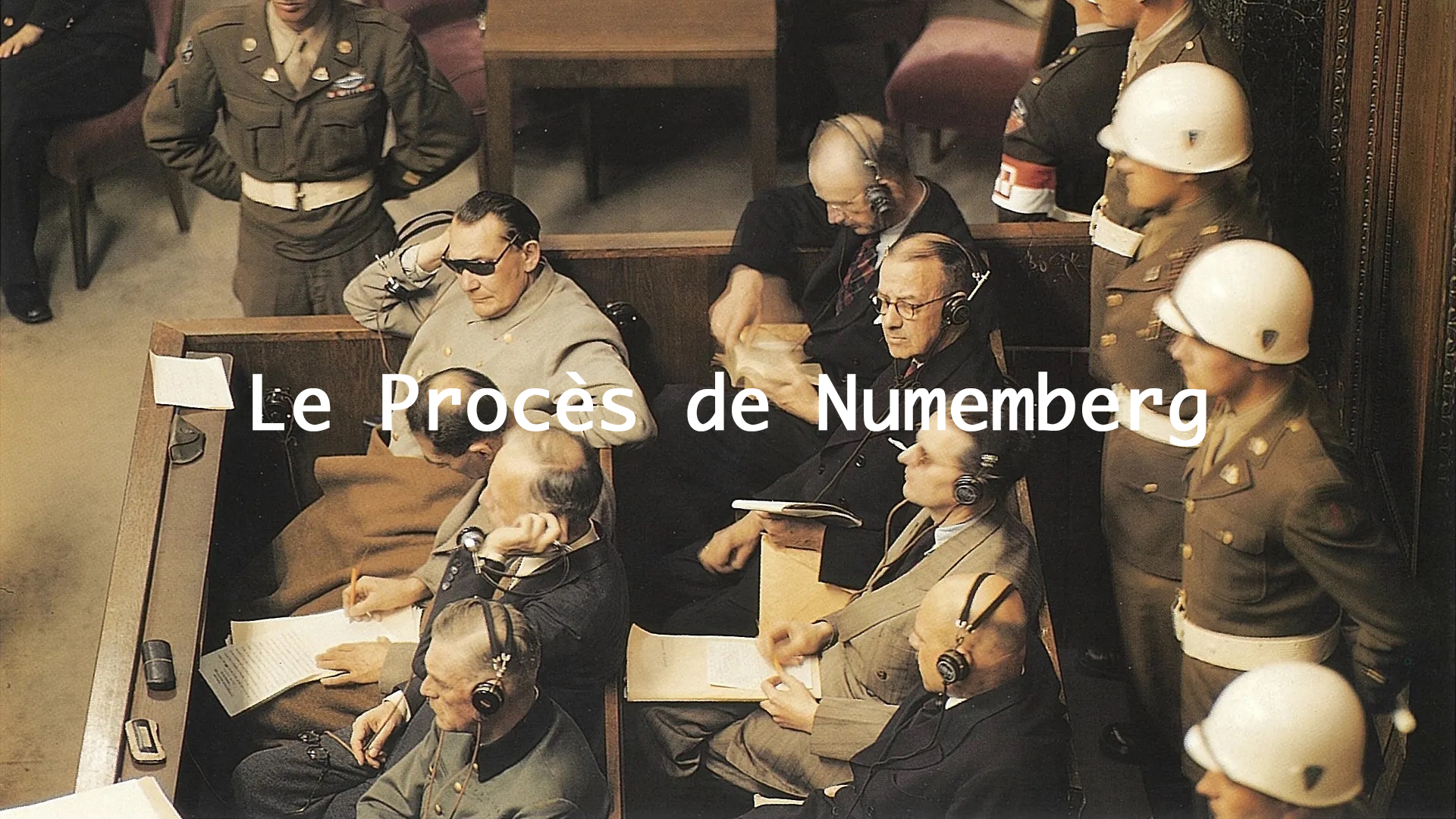

Le procès de Nuremberg

Documentaire d'Alfred de Montesquiou - France, 2025

Vivre le plus grand procès de l’histoire à travers le regard des femmes et des hommes venus le raconter : Alfred de Montesquiou, ancien reporter de guerre, parvient avec brio à conjuguer la lecture historique du procès avec la mise en lumière des sentiments et des émotions de ceux qui y ont assisté. En plongeant au cœur du château de Faber-Castell, il met en lumière cette communauté de journalistes, d’écrivains, de photographes et de cinéastes réunis malgré la guerre froide qui s’annonce, percutés par la violence des preuves et animés, en réponse, par une soif de vie frénétique. Au tribunal comme au château, la tension est permanente, décuplée lors des moments clefs du procès – la diffusion des archives, filmées par les Américains lors de la libération des camps, ou le témoignage de la rescapée Marie-Claude Vaillant-Couturier sous le regard impassible des dignitaires nazis. Le documentaire pose ici la question cruciale de la posture à adopter face à l’horreur et de l'impossible neutralité, symbolisée jusqu’à l’extrême par Ernst Michel, journaliste allemand et juif déporté à Auschwitz, qui se retrouve à quelques mètres de ses bourreaux. Riche de photos et de portraits au couteau des dignitaires nazis écrits par les grandes plumes de l’époque, ce documentaire, miroir d’un livre du même Alfred de Montesquiou (retenu dans la sélection 2025 du prix Goncourt), rappelle l’immense héritage de Nuremberg pour la permanence d’une justice internationale.

Première partie : les preuves matérielles

Novembre 1945. À Nuremberg, détruite par les bombes, 21 hauts dignitaires nazis se retrouvent sur le banc des accusés d’un procès historique, qui doit asseoir la nécessité d’une justice internationale. Cette approche, portée par le procureur américain Robert Jackson, s’impose contre les tenants d’une justice expéditive, Churchill et Staline en tête. Près de 300 figures de la presse et de la littérature viennent y assister, logées au château de Faber-Castell. Joseph Kessel côtoie John Dos Passos, Madeleine Jacob, Boris Polevoï et de nombreux correspondants de guerre chinois, brésiliens, australiens… Ils s’émerveillent des technologies inventées par les Américains, telle l’interprétation simultanée des débats en plusieurs langues. Mais le procès s’enlise, plombé par la lourdeur de la procédure. C’est alors que le procureur Jackson chamboule tout, en diffusant une archive témoignant de l’horreur des camps de concentration. Au château, on peine à se remettre du choc, et l’on s’oublie dans la fête et les cauchemars. Le ressentiment contre les accusés ne cesse de croître…

2ème partie: les témoignages

Staline se méfie du procès chaque jour davantage. À Faber-Castell, les correspondants soviétiques sont regardés du coin de l'œil. Au-delà, les conditions de vie au château se dégradent. Alors que journalistes et romanciers commencent à regagner leur pays, le procès connaît un moment décisif : Jackson confronte Göring. Le numéro 2 du régime hitlérien, impressionnant d’arrogance et de talent oratoire, prend le dessus sur le procureur, dont l’aura s’étiole. Un témoignage sonne toutefois le glas des dignitaires nazis : celui de Rudolf Höss. L’ancien commandant d’Auschwitz reconnaît froidement la nature industrielle de l’extermination des juifs, et détaille ce qu’il appelle la "Solution finale". L’accusation forge un nouveau concept pour nommer l'innommable : le génocide. Après un mois de délibération, le verdict tombe le 1er octobre 1946…

Introduction sur le site d'ARTE :

« Romancière emblématique du XIXe siècle, Jane Austen (1775-1817) s'est imposée avec des romans cultes, dont certaines adaptations ont aussi marqué la pop culture contemporaine. Hommage à l’autrice de "Raison et sentiments", "Orgueil et préjugés" et "Emma", à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance.

Figure majeure de la littérature anglaise du début du XIXe siècle, Jane Austen (1775-1817) continue de passionner les lecteurs du monde entier, à l’heure où l’on célèbre le 250e anniversaire de sa naissance. Fille d’un pasteur anglican issue d’une fratrie de huit enfants, elle manifeste très tôt un goût prononcé pour la lecture et l’écriture, et publie anonymement, sous la régence de George IV, quatre romans sous la signature "By a Lady", auxquels s’ajouteront ensuite deux œuvres posthumes. Rapidement appréciés par le public lettré, Raison et sentiments, Orgueil et préjugés et Emma mettent en scène de jeunes femmes en quête d’autonomie, esquissant une critique subtile et précoce des conventions sociales. Deux siècles plus tard, ces œuvres continuent d’imprégner la culture populaire, de la littérature au cinéma, en passant par les séries et les comédies romantiques contemporaines.»

Il faut dire que Jane Austen était, pour son époque, un personnage hors du commun. On peut considérer ses romans comme des oeuvres romantiques, faisant parties de ces histoires d'amour si nombreuses à cette époque. Mais Jane Austen se plaçait résolument du côté de la femme. De ces jeunes femmes issues de la gentry, les propriétaires terriens petits ou grands des campagnes anglaises, non issus de la noblesse, parfois, voire souvent très peu fortunés, les filles y étant le jouet de mariages arrangés par leurs propres parents. Il faut lire ses romans ou voir les adaptations cinématographiques comme une critique des moeurs de l'époque. Ce sont des oeuvres éminemment féministes. Il faut le voir comme tel.

Jane Austen a été longtemps oubliées. Elle a connu une notoriété tardive, surtout depuis les années 1990 et les adaptations cinématographiques et télévisuelles de son oeuvre. Aujourd'hui, elle est un des auteurs anglophones les plus lus dans le monde, avec William Shakespeare et Agatha Christie. Elle est lue jusqu'au Pakistan et en Inde, qui possèdent même des clubs de lecteurs de Jane Austen.

Ci-dessous :

Un documentaire sur Jane Austen : la littérature pasionnément

Convoquant spécialistes, historiens et lecteurs inconditionnels, ce documentaire retrace le parcours de Jane Austen, de son éducation au sein de la petite gentry anglaise à son refus de contracter un mariage de convenance, révélant une femme résolument en avance sur son époque. Ponctué d’extraits de plusieurs adaptations cinématographiques et télévisuelles d’Orgueil et préjugés, de la série culte de la BBC (1995) au film de Joe Wright (2005) jusqu’au Journal de Bridget Jones (2001), très librement inspiré du célèbre roman de Jane Austen, il interroge la place singulière qu’occupe aujourd’hui l’autrice dans la pop culture. Le portrait d’une icône littéraire qui continue de fédérer et de susciter la fascination par-delà les générations.

Une série de podcasts d'émissions de France Inter sur la vie et l'oeuvre de Jane Austen

Une mini-série en 4 épisodes « Miss Austen »,

une fiction largement inspirée des relations réelles entre Jane Austen et sa fratrie, qui comptait 8 enfants, six garçons et seulement deux filles, Jane et Cassandra, son aînée de deux ans. La fiction est largement centrée autour de sa soeur Cassandra, dite Cassie, qui, des années après sa mort, épluche la très nombreuse correpondance de Jane ( on pense que cela constituait plusieurs milliers de lettres) et décide d'en éliminer la plus grande partie, pour des raisons encore méconnues. Seules 146 lettres ont été conservées, nous privant d'une part importante du témoignage de la biographie et des idées de l'autrice.

Cliquer sur les images

La grotte Cosquer - Un chef-d'oeuvre en sursis

Un documentaire de Marie Thiry

Marie Thiry est une habituée des documentaires scientifiques ou historiques pour ARTE. Que ce soit sur les chevaliers de la Table Ronde, l'Amazonie, l'Arche d'Alliance ou encore récemment sur une chasse aux sorcières au début du XVIIe siècle au Pays Basque. Celui-ci est un magnifique documentaire qui fait appel à des disciplines pluridisciplinaires et des conditions de prise de vue particulièrement difficiles sur la grotte Cosquer, découverte dans les calanques de Marseille en 1985 à laquelle on accède par un étroit boyau situé à 35 m sous le niveau de la mer. La grotte Cosquer fait assurément partie des 4 grottes ornées les plus emblématiques de France, avec Lascaux, Chauvet et Cussac, découverte seulement à la fin des années 90, et dont l'exploration n'a commencé qu'en 2010. Ces quatres grottes sont inaccessibles au public, et Cosquer, comme Lascaux et Chauvet avant elle, vient de faire l'objet d'un fac-similé réalisé avec des technologies encore plus modernes et précises que celles utilisées pour Chauvet et Lascaux. Il y avait urgence, car avec le réchauffement climatique, la fonte de la banquise arctique et des derniers glaciers, le niveau de l'eau des mers monte progressivement, et Cosquer est condamnée à disparaître à terme.

« À quelques encablures de Marseille, au cap Morgiou, dans les profondeurs du massif des Calanques, se cache un trésor conservé par la mer pendant des millénaires : la grotte Cosquer, découverte il y a seulement une trentaine d’années par un plongeur, Henri Cosquer. Avec son exceptionnel bestiaire décliné en centaines de peintures et gravures – chevaux, bisons, méduses, pingouins… −, la seule grotte ornée sous-marine au monde permet d’en apprendre un peu plus sur les sociétés des rivages de la Méditerranée qui y vivaient voilà quelque 30 000 ans. Aujourd'hui menacé par la montée des eaux qu’accélère le réchauffement climatique, ce joyau du Paléolithique supérieur, au décor de draperies et de stalactites en forme de lustre, risque d’être englouti, emportant avec lui ses splendeurs.

Monde surnaturel

À quoi ressemblait le paysage des Calanques à l'ère glaciaire ? Avec quels outils et techniques ont été réalisés les chefs-d'œuvre qui ornent la grotte Cosquer, monde surnaturel, accessible à pied à l’époque ? À quelles communautés appartenaient les hommes et femmes qui l'ont fréquentée et dont les traces de mains aux phalanges manquantes, dessinées sur les parois, intriguent les chercheurs ? En suivant les scientifiques qui analysent avec passion la cavité ainsi que les artistes qui la reproduisent, ce riche et ambitieux documentaire, qui mêle prises de vues réelles, notamment d’impressionnantes images de plongée sous-marine, images de synthèse et animation, retrace l'extraordinaire histoire de l'une des plus importantes grottes ornées d'Europe, la seule du pourtour méditerranéen qui ait survécu à la dernière période glaciaire.»