ARTICLES RÉCENTS

Un autre père - un film de Pierre Linhart (2025)

- Détails

- Catégorie : Blog

Un film qui m'a profondément ému, d'un bout à l'autre. Et c'est très rare.

Parce que c'est l'Afrique noire. Que je l'aime. Que j'y suis attaché. Ses couleurs. Sa terre. Sa nature, bien évidemment. Mais d'abord et surtout parce que c'est là qu'on retrouve ce qu'il y a de plus près de l'être humain, de ce qu'il aurait du rester. J'ai le profond sentiment d'y retrouver mes racines. Celles que nous avons quittées il y a 70000 ans.

Chaque fois que j'y suis allé, j'ai eu l'impression de m'y réenraciner. Et c'est le seul endroit au monde où je ressens cela. Cette quiétude, je ne la retrouve que seul ou en petit groupe, dans la caillasse des montagnes.

Bien évidemment, tout est loin d'y être parfait. La pauvreté et la corruption y sont bien trop fréquentes. Mais à qui en imputer la faute, si ce n'est à nous, les colonisateurs et les pilleurs de ressources et de chair ?

Ce premier long métrage réalisé par Pierre Linhart aborde bien des thèmes sensibles. Il a été à bonne école, avec son philosophe de père, souvent un peu trop radical à mon goût, mais qui a su mettre son doigt dans beaucoup de plaies à vif.

L'Afrique, la recherche de ses racines pour deux des personnages. Un enfant adopté, et un Noir américain, descendant d'esclave, fatalement. Les anciens marchés aux esclaves destinés aux Antilles françaises, à l'Amérique du Nord et au Brésil. Près d'un million de déportés. Le film nous emmène en deux lieux symboliques de cette traite. L'île de Gorée au Sénégal et Ouidah au Bénin. Et puis, et peut-être surtout, la manière délicate et sensible avec laquelle est traitée l'homoparentalité ... Et Érik Satie qui nous accompagne tout au long de l'histoire.

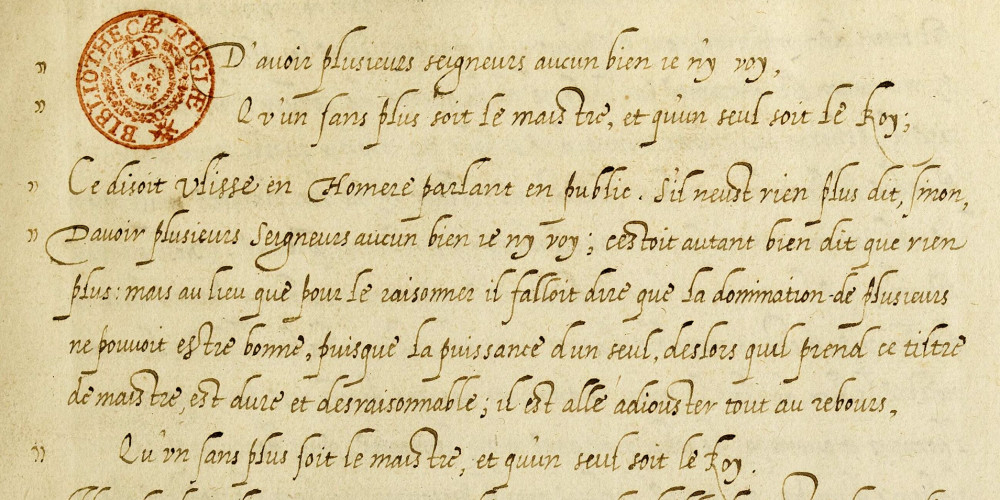

La Boétie : Discours de la servitude volontaire - Podcast de France Culture - 9 janvier 2026

- Détails

- Catégorie : Actualités

Le souffle de la pensée

Géraldine Mosna-Savoye reçoit chaque vendredi un.e philosophe, sociologue ou historien.ne qui s'exprime sur un texte qui a façonné sa pensée.

Paul Audi, philosophe : "La Boétie ne demande pas qui est le tyran mais pourquoi on renonce à notre liberté"

"Pourquoi le peuple consent-il à la servitude ? La servitude n’étant pas naturelle en politique, elle ne peut donc être que volontaire !". Ecrit par Etienne de La Boétie (1530-1563), à 18 ans, mais publié intégralement en 1576, le Discours de la servitude volontaire entend comprendre pourquoi les sociétés acceptent, voire veulent la domination. Paul Audi explique pourquoi il a été "frappé comme la foudre" à la lecture de ce texte , qui ne parle pas du pouvoir mais de la liberté que les hommes et les femmes sont prêts à abdiquer. Une œuvre qui, quand on la lit aujourd'hui, nous saisit, tant sa question reste d’actualité.

Premières lignes du manuscrit original du Discours de la Servitude Volontaire (~1548-1549)

Pourquoi des millions d’hommes et de femmes consentent-ils à se soumettre au pouvoir d’un seul ?

Pourquoi sommes-nous d’accord, et même plus, à perdre notre liberté ? Comment en arrive-t-on là ? Si Etienne de la Boétie pose la question, la réponse ne nous est pas donnée : "Cette servitude volontaire, qui est un paradoxe absolu, cette servitude reste une énigme", souligne Paul Audi. D'ailleurs, dans le texte, La Boétie va essayer de dénouer l'énigme, trouver la clé de ce paradoxe. "Que se passe t-il avec la liberté dès lors que nous sommes au milieu de nos semblables ?" L'antonyme de la liberté, c'est le pouvoir : mais alors, comment se fait-il que la liberté se retourne contre elle-même ? "Quelle est cette étrange folie qui nous habite, insiste Paul Audi, ce vice suprême - puisque La Boétie emploie ce mot - ou ce crime qui attente à ce qui nous a toujours été donné, à savoir cette liberté première qui nous constitue et qui donne sens à notre essence ? " C'est un texte d'anthropologie politique qui ouvre sur la question de la subjectivité humaine et sur la question de l'humanité de l'homme, résume le philosophe.

Ce paradoxe de la servitude volontaire

La servitude volontaire, pour Etienne de La Boétie, n'a rien à voir avec l'esclavage : si l'esclavage est imposé de l'extérieur et nous rend passifs dans notre acceptation, la servitude volontaire parle d'une acceptation active, et La Boétie donne à la servitude volontaire une forme extrêmement active. Paul Audi va plus loin dans l'explication : "Ce que nous désirons, c'est certes la liberté, mais c'est aussi à chaque fois autre chose, c'est à chaque fois quelque chose de plus et quelque chose qui viendrait avec elle". La seule liberté, nous ne la désirons jamais et c'est là tout le problème et la grande leçon du Discours : nous ne reconnaissons jamais l'unicité de la liberté ou son exclusivité. La liberté, nous la mêlons toujours à autre chose.

Podcast

Louis-Ferdinand Céline, l'œuvre entière à l'artifice profond

"Je n'arrive pas à lire Louis-Ferdinand Céline, j'ai essayé à plusieurs reprises 'Voyage au bout de la nuit', avoue Paul Audi, qui reconnaît qu'au-delà du livre - "ce portrait d'un nihiliste grandeur nature il y a quelque chose qui m'est insupportable"-, il n'aime ni l'œuvre, "à l'artifice très profond", ni l'homme.

Pour aller plus loin avec notre invité

Paul Audi est Docteur en philosophie, il a fait paraître Tenir Tête (Stock, 2024) et Réclamer Justice (Verdier 2025). Son essai Le Vrai du beau : regards sur la peinture, parait aux éditions Flammarion.

Léon Degrelle - Podcast de France Inter - 7 janvier 2026

- Détails

- Catégorie : Actualités

Affaires Sensibles

Fabrice Drouelle présente de grandes affaires qui ont marqué ces cinquante dernières années.

LÉON DEGRELLE, NAZI UN JOUR, NAZI TOUJOURS

avec FRÉDÉRIC SAENEN, ÉCRIVAIN BELGE AUTEUR D'UNE BIOGRAPHIE SUR LÉON DEGRELLE

Léon Degrelle est un ultra de la collaboration belge. Né en 1906, mort en 1994, ses 88 années d’existence se divisent en deux chapitres : l’ascension fasciste qui le conduit, à son apogée, à être décoré par Hitler ; et l’exil en Espagne, après-guerre, au cours duquel il s’applique à entretenir la flamme du nazisme.

Léon Degrelle serrant la main du chancelier allemand Adolf Hitler au quartier général de la Tanière du Loup à Rastenburg, en Prusse orientale, le 20 septembre 1944. ©Getty - Ullstein Bild

Le cas Degrelle met la Belgique face à son Histoire : d’abord parce qu’il interroge la collaboration, ensuite parce que si Degrelle a pu vivre impuni pendant cinquante ans, c’est en grande partie parce que la Belgique ne voulait pas le juger.

Mais la vie de Degrelle éclaire autre chose… Parce qu’il est un haut gradé de la Waffen SS, parce qu’il est excellent orateur, outrancier, mégalo, et parce qu’il vit en liberté jusqu’à presque 90 ans, Degrelle devient le centre d’attraction de l’internationale fasciste. Maisons d’édition d’extrême-droite, nationalistes de toute l’Europe… Ses discours nazis et négationnistes attirent à lui la société fasciste qui se recompose. A travers lui se joue un combat : réhabiliter le fascisme.

Un récit documentaire de Romain Weber

Podcast

Invité :

Frédéric Saenen, critique littéraire et écrivain belge, il a publié en 2025 une biographie de Léon Degrelle, chez Perrin.

Sources Documentaires :

- Léon Degrelle, Frédéric Saenen, Perrin, 2025

- Léon Degrelle ou la Führer de vivre, documentaire d'Isabelle Christiaens, Philippe Dutilleul et Korenti Falch'un, 2009

- Léon Degrelle, autoportrait d'un fasciste, documentaire de Jean-Michel Charlier, 1978

La peste, la plus grande épidémie de tous les temps ? - ARTE 2024

- Détails

- Catégorie : Histoire

Est-il vrai que la peste a été la plus grande épidémie de tous les temps ?

Comment les maladies infectieuses ont-elles influé sur le destin des civilisations ? Avec l'éclairage d'historiens, d'épidémiologistes ou encore d'un chef indien de la tribu des Taïnos, ce documentaire se penche, au fil d'archives et de séquences animées, sur les plus grandes épidémies mondiales, pour évaluer leurs empreintes et les bouleversements qu'elles ont entraînés sur les sociétés et les structures de pouvoir.

La grande peste du Moyen Âge est souvent considérée comme la pire épidémie de tous les temps. Mais comment le mesurer ? Au XIVe siècle, la "mort noire" décime plus de la moitié de la population européenne, ébranlant profondément l'ordre féodal médiéval et posant les bases de la Réforme et du capitalisme moderne. En 1492, Christophe Colomb importe en Amérique quantité d'agents pathogènes mortels pour les habitants non immunisés du Nouveau Monde. En quelques décennies, jusqu'à 90 % de la population indigène est emportée – la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Au lendemain de la Grande Guerre, de 1918 à 1920, la grippe espagnole, plus meurtrière encore, tue entre 50 millions et 100 millions de personnes. Dévastateur à la fin du siècle dernier, le sida hisse la santé au rang de cause mondiale et bouscule les préjugés. Quant au virus du Covid-19, en un an, il se propage sur tous les continents, conséquence de l'accélération exponentielle de la mobilité humaine, et met la planète à l'arrêt. Aujourd'hui, le réchauffement climatique contribue aussi à la prolifération de maladies infectieuses portées par les moustiques. Des paramètres qui pourraient précipiter une nouvelle – et peut-être plus grave encore – pandémie.

La peste, la plus grande épidémie de tous les temps ? - ARTE 2024

- Détails

- Catégorie : Sciences

Est-il vrai que la peste a été la plus grande épidémie de tous les temps ?

Comment les maladies infectieuses ont-elles influé sur le destin des civilisations ? Avec l'éclairage d'historiens, d'épidémiologistes ou encore d'un chef indien de la tribu des Taïnos, ce documentaire se penche, au fil d'archives et de séquences animées, sur les plus grandes épidémies mondiales, pour évaluer leurs empreintes et les bouleversements qu'elles ont entraînés sur les sociétés et les structures de pouvoir.

La grande peste du Moyen Âge est souvent considérée comme la pire épidémie de tous les temps. Mais comment le mesurer ? Au XIVe siècle, la "mort noire" décime plus de la moitié de la population européenne, ébranlant profondément l'ordre féodal médiéval et posant les bases de la Réforme et du capitalisme moderne. En 1492, Christophe Colomb importe en Amérique quantité d'agents pathogènes mortels pour les habitants non immunisés du Nouveau Monde. En quelques décennies, jusqu'à 90 % de la population indigène est emportée – la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Au lendemain de la Grande Guerre, de 1918 à 1920, la grippe espagnole, plus meurtrière encore, tue entre 50 millions et 100 millions de personnes. Dévastateur à la fin du siècle dernier, le sida hisse la santé au rang de cause mondiale et bouscule les préjugés. Quant au virus du Covid-19, en un an, il se propage sur tous les continents, conséquence de l'accélération exponentielle de la mobilité humaine, et met la planète à l'arrêt. Aujourd'hui, le réchauffement climatique contribue aussi à la prolifération de maladies infectieuses portées par les moustiques. Des paramètres qui pourraient précipiter une nouvelle – et peut-être plus grave encore – pandémie.

Pasteur et Koch - documentaire de Mathieu Schwartz (2018)

- Détails

- Catégorie : Histoire

Pasteur et Koch

Un duel de géants au pays des microbes

documentaire de Mathieu Schwartz, France (2018)

Deux scientifiques prestigieux du XIXe siècle, le Français Louis Pasteur et l’Allemand Robert Koch se sont affrontés à l'heure de la découverte de la transmission des maladies par les micro-organismes. Un tournant essentiel dans l’histoire de la médecine.

À la fin du XIXe siècle, le chimiste Louis Pasteur, déjà célèbre pour ses travaux sur la fermentation, a l’intuition que des micro-organismes pourraient être à l’origine des maladies infectieuses. Mais c’est à un total inconnu que l’on en doit la démonstration scientifique : médecin de campagne, Robert Koch est parvenu à identifier la bactérie responsable de la fièvre charbonneuse, qui décime les troupeaux. Vexé, Pasteur affine les résultats de son concurrent avec un coup d’éclat : en 1881, il inocule une forme atténuée de la maladie du charbon à une cinquantaine de moutons. La campagne de vaccination est couronnée de succès et le Français est acclamé par-delà les cercles scientifiques. Mais publiquement, Pasteur omet de mentionner les travaux de Koch. La rivalité entre eux s’intensifie alors, exacerbée par l'antagonisme entre leurs deux pays. Tuberculose, choléra, rage, peste, diphtérie… : à travers leur duel, la lutte contre les pandémies de l’époque connaît des avancées spectaculaires.

Pasteur et Koch - documentaire de Mathieu Schwartz (2018)

- Détails

- Catégorie : Sciences

Pasteur et Koch

Un duel de géants au pays des microbes

documentaire de Mathieu Schwartz, France (2018)

Deux scientifiques prestigieux du XIXe siècle, le Français Louis Pasteur et l’Allemand Robert Koch se sont affrontés à l'heure de la découverte de la transmission des maladies par les micro-organismes. Un tournant essentiel dans l’histoire de la médecine.

À la fin du XIXe siècle, le chimiste Louis Pasteur, déjà célèbre pour ses travaux sur la fermentation, a l’intuition que des micro-organismes pourraient être à l’origine des maladies infectieuses. Mais c’est à un total inconnu que l’on en doit la démonstration scientifique : médecin de campagne, Robert Koch est parvenu à identifier la bactérie responsable de la fièvre charbonneuse, qui décime les troupeaux. Vexé, Pasteur affine les résultats de son concurrent avec un coup d’éclat : en 1881, il inocule une forme atténuée de la maladie du charbon à une cinquantaine de moutons. La campagne de vaccination est couronnée de succès et le Français est acclamé par-delà les cercles scientifiques. Mais publiquement, Pasteur omet de mentionner les travaux de Koch. La rivalité entre eux s’intensifie alors, exacerbée par l'antagonisme entre leurs deux pays. Tuberculose, choléra, rage, peste, diphtérie… : à travers leur duel, la lutte contre les pandémies de l’époque connaît des avancées spectaculaires.

Les aventuriers de l'ARN messager - Raphaël Hitier (2023)

- Détails

- Catégorie : Sciences

Les aventuriers de l'ARN messager

Documentaire réalisé par Raphaël Hitier (2023)

Raphaël Hitier est docteur en neuro-génétique, devenu journaliste, présentateur, chroniqueur puis réalisateur de documentaires. Ce n'est donc pas un vulgaire péquenaud issu des sombres souterrains des réseaux sociaux.

Si j'emploie un vocabulaire aussi peu châtié, c'est que j'ai été profondément choqué, pendant les années de pandémie de Covid-19, par les propos autant imbéciles que révulsants des antivaxx et par leurs théories fumeuses et malfaisantes, les sottises qu'ils pouvaient sortir sur des pseudo-mécanismes délétères d'un vaccin qui a sauvé des millions de personnes. De la part, bien évidemment de gens qui n'ont strictement aucune connaissance ni en génétique ni en biologie moléculaire. Par leurs propos ineptes, ils se sont rendus coupables de la prolifération des contaminations et de facto de morts qui auraient pu être évitées. Tels étaient par exemple des gens comme Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Mais aussi des personnes que j'ai eu la malchance de cotoyer. Pas longtemps, je vous asure, car je les ai très vite boutés hors de ma vue. Je ne discute pas avec les crétins. J'évacue.

Le phénomène n'est évidemment pas nouveau, puisque dès la mise au point du tout premier vaccin, la "Vaccine", par le médecin britannique Edward Jenner en 1796 immunisant les humains contre la variole qui faisait des ravages depuis des siècles (et qui avait contribué à tuer 80% des Amérindiens à l'arrivée des Espagnols), des voix se sont immédiatement élevées contre cette méthode innovante. Et pas des moindres, puisque de nombreux médecins considérés comme éminents ont crié au scandale, préférant l'inoculation de faibles doses du virus de la variole, ce qui réussissait parfois, mais engendrait encore une mortalité importante. La vaccination généralisée et obligatoire contre la variole a permis son éradication de la Terre entière. Le dernier cas a été signalé en Somalie en 1977, et l'OMS l'a déclarée complètement éradiquée en 1980. Malgré ces faits, et de nombreux autres succès liés à la vaccination, on continue à rencontrer de ridicules antivaxx à tous les coins de rue. Aujourd'hui, dans un pays qui est à la pointe de la recherche bio-médicale, le Ministre de la Santé est Robert Kennedy Jr, un antivaxx notoire, n'ayant absolument aucune compétence dans le domaine, ni d'ailleurs en rien qui touche le domaine scientifique. Ce foutre-merde est un danger épouvantable pour la société. Sa place est dans un hôpital psychiatrique.

Mais il y a une autre classe d'individus, qui tout en n'étant pas antivaxx, profitent de la faiblesse d'esprit de ces gens pour tenter de se mettre en valeur. Ce sont les politiciens populistes. On a ainsi vu à l'oeuvre, pendant cette période de pandémie, des béotiens comme Marine Le Pen et, j'insiste particulièrement sur ce dernier, car il se prétend progressiste, l'ineffable Jean-Luc Mélenchon. Il a pu lors de cette pandémie, et particulièrement pendant l'élaboration et la distribution du vaccin à ARN messager, faire montre de son abyssale absence de culture, et on le lui pardonnerait s'il la fermait, mais non, bien au contraire, il a étalé son absence de connaissance dans les médias, à la tribune de l'Assemblée, et surtout, ce qui est impardonnable, dans les médias du milliardaire d'extrême-droite Vincent Bolloré, face à l'exécrable Hanouna. "Pas de phase III", cet ignare ne fait pas la différence entre un médicament traditionnel, administré de façon chronique, et un vaccin, administré de façon aïgue, où les phases d'études prolongées sont essentiellement observationnelles. "Agréé sur base de dossiers de presse". Il ignore complètement que tout principe médical, que ce soit un instrument, un médicament ou un vaccin, fait l'objet d'études poussées qui doivent toutes être soumises à la FDA et à l'EMA, revues et approuvées par des experts de ces organismes avant de faire l'objet d'une mise sur le marché. Tous les rapports de ces organismes étant consultables par tous en ligne. "Fabriqués à basse température - Je connais les basses températures car je les utilise pour conserver mon rabe de légumes de la veille". On rirait à gorge déployée s'il ne proférait pas ces âneries à la tribune de l'Assemblée, se couvrant de ridicule, et qu'ensuite il n'écoutait même pas la réponse du ministre de la Santé, un médecin, lui. Non Monsieur Mélenchon, ces vaccins ne sont pas fabriqués à basse température, car issus de la biotechnologie, ils nécessitent l'intervention de plusieurs enzymes qui sont actives aux environs de 37 degrés, et sont totalement inactives à des températures négatives. Mais Mélenchon n'en a que faire. Tout ce qui l'intéresse, c'est de convaincre les gens peu instruits, à la manière de Trump, en assénant des contre-vérités, dans le but de gagner des voix auprès des masses populaires qui n'ont pas le bagage pour pouvoir se faire une opinion, et qui croient celui qui gueule le plus fort. Infâme populiste. Tu es le meilleur tremplin dont puisse rêver Marine Le Pen.

Je vous propose donc de voir ci-dessous ce documentaire de 2023 qui résume de façon très abordable la longue recherche sur l'ARN et en particulier sur l'ARN messager (il y a d'autres formes d'ARN que celui-ci) depuis la découverte de leur rôle et de leur fonctionnement par les Français François Jacob, André Lwoff et Jacques Monod, Prix Nobel de Médecine 1965 jusqu'à l'élaboration de vaccins à ARN messagers après une longue série de recherches de 60 ans dans ce domaine, par la Hongroise Katalin Karikó et l'Américain Drew Weissman, également Prix Nobel de Médecine en 2023.

Si la molécule d’ARN messager a permis, dans une sidérante course contre la montre, la mise au point en moins d’un an de vaccins contre le Covid-19, sa découverte et sa compréhension auront pris près soixante ans. En 1965, les Français François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff de l'Institut Pasteur remportent le Nobel de médecine pour avoir identifié le processus par lequel l'ARN messager, fabriqué à partir de l’ADN, dirige la production de toutes les protéines dans les cellules. Un processus auquel sont soumis tous les êtres vivants, qui permet notamment aux cellules du pancréas de fournir de l’insuline ou à celles de la peau de produire les cheveux. Mais dans les années 1980, alors qu’à l’aube de la révolution des thérapies géniques l’argent afflue vers les laboratoires pour lutter contre le sida, le roi ADN concentre tous les moyens et l’attention aux dépens de l’ARN messager. Avec opiniâtreté, des scientifiques audacieux vont pourtant s’y consacrer dans l’ombre. Le biologiste américain Robert Malone sera le premier à croire à ses vertus médicales : il parvient à montrer que l’ARN peut atteindre l’intérieur des cellules de l’organisme, ouvrant la voie à des pistes thérapeutiques. Du chercheur Frédéric Martinon au duo devenu célèbre Katalin Kariko-Drew Weissman – qui réussit à rendre l’injection d’ARN messager inoffensive –, et de Stéphane Bancel, patron téméraire de Moderna, à Ugur Sahin, oncologue germano-turc et fondateur visionnaire de BioNTech, les pionniers de cette extraordinaire aventure racontent leurs parcours semés d’embûches. Car, en toile de fond, les grands laboratoires d’une industrie pharmaceutique en quête de profits immédiats ont, à maintes reprises, tourné le dos à cette technique qui rapportera des milliards en 2021.

Jane Austen, les 250 ans de sa naissance

- Détails

- Catégorie : Actualités

Introduction sur le site d'ARTE :

« Romancière emblématique du XIXe siècle, Jane Austen (1775-1817) s'est imposée avec des romans cultes, dont certaines adaptations ont aussi marqué la pop culture contemporaine. Hommage à l’autrice de "Raison et sentiments", "Orgueil et préjugés" et "Emma", à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance.

Figure majeure de la littérature anglaise du début du XIXe siècle, Jane Austen (1775-1817) continue de passionner les lecteurs du monde entier, à l’heure où l’on célèbre le 250e anniversaire de sa naissance. Fille d’un pasteur anglican issue d’une fratrie de huit enfants, elle manifeste très tôt un goût prononcé pour la lecture et l’écriture, et publie anonymement, sous la régence de George IV, quatre romans sous la signature "By a Lady", auxquels s’ajouteront ensuite deux œuvres posthumes. Rapidement appréciés par le public lettré, Raison et sentiments, Orgueil et préjugés et Emma mettent en scène de jeunes femmes en quête d’autonomie, esquissant une critique subtile et précoce des conventions sociales. Deux siècles plus tard, ces œuvres continuent d’imprégner la culture populaire, de la littérature au cinéma, en passant par les séries et les comédies romantiques contemporaines.»

Il faut dire que Jane Austen était, pour son époque, un personnage hors du commun. On peut considérer ses romans comme des oeuvres romantiques, faisant parties de ces histoires d'amour si nombreuses à cette époque. Mais Jane Austen se plaçait résolument du côté de la femme. De ces jeunes femmes issues de la gentry, les propriétaires terriens petits ou grands des campagnes anglaises, non issus de la noblesse, parfois, voire souvent très peu fortunés, les filles y étant le jouet de mariages arrangés par leurs propres parents. Il faut lire ses romans ou voir les adaptations cinématographiques comme une critique des moeurs de l'époque. Ce sont des oeuvres éminemment féministes. Il faut le voir comme tel.

Jane Austen a été longtemps oubliées. Elle a connu une notoriété tardive, surtout depuis les années 1990 et les adaptations cinématographiques et télévisuelles de son oeuvre. Aujourd'hui, elle est un des auteurs anglophones les plus lus dans le monde, avec William Shakespeare et Agatha Christie. Elle est lue jusqu'au Pakistan et en Inde, qui possèdent même des clubs de lecteurs de Jane Austen.

Ci-dessous :

Un documentaire sur Jane Austen : la littérature pasionnément

Convoquant spécialistes, historiens et lecteurs inconditionnels, ce documentaire retrace le parcours de Jane Austen, de son éducation au sein de la petite gentry anglaise à son refus de contracter un mariage de convenance, révélant une femme résolument en avance sur son époque. Ponctué d’extraits de plusieurs adaptations cinématographiques et télévisuelles d’Orgueil et préjugés, de la série culte de la BBC (1995) au film de Joe Wright (2005) jusqu’au Journal de Bridget Jones (2001), très librement inspiré du célèbre roman de Jane Austen, il interroge la place singulière qu’occupe aujourd’hui l’autrice dans la pop culture. Le portrait d’une icône littéraire qui continue de fédérer et de susciter la fascination par-delà les générations.

Une série de podcasts d'émissions de France Inter sur la vie et l'oeuvre de Jane Austen

Une mini-série en 4 épisodes « Miss Austen »,

une fiction largement inspirée des relations réelles entre Jane Austen et sa fratrie, qui comptait 8 enfants, six garçons et seulement deux filles, Jane et Cassandra, son aînée de deux ans. La fiction est largement centrée autour de sa soeur Cassandra, dite Cassie, qui, des années après sa mort, épluche la très nombreuse correpondance de Jane ( on pense que cela constituait plusieurs milliers de lettres) et décide d'en éliminer la plus grande partie, pour des raisons encore méconnues. Seules 146 lettres ont été conservées, nous privant d'une part importante du témoignage de la biographie et des idées de l'autrice.

Cliquer sur les images

Les Grands Mythes: les dieux et les héros

- Détails

- Catégorie : Histoire

Les Grands Mythes

Les dieux et les héros

Série créée par François Busnel et réalisée par Sylvain Bergere

"Entremêlant animation originale et riche iconographie puisée dans l’histoire de l’art, François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque.

Souffle épique et poétique

Initiateur de la série, François Busnel raconte lui-même en voix off, avec passion et précision, et en se fondant sur les textes les plus anciens, les destins de Zeus, Thésée, Aphrodite ou Orphée, ces mythes dont la force poétique et la portée universelle ont nourri l’imaginaire des artistes au fil des siècles. À l'image, les chefs-d’œuvre de Botticelli, Picasso, Goya ou Klimt rencontrent des silhouettes animées, inspirées des vases de la Grèce antique : un dispositif inédit pour une exploration captivante de la mythologie grecque et de ses récits originels."

Retour à la page d'introduction

Les Grands Mythes: l'Iliade

- Détails

- Catégorie : Histoire

Les Grands Mythes

L'Iliade

Série créée et scénarisée par François Busnel

Après avoir visité la naissance de l'Olympe et de ses dieux, et avoir retracé la vie des principaux héros grecs des générations antérieures aux héros d'Homère, François Busnel se livre cette fois au récit de l'Iliade, mélange de guerre entre les hommes et de querelles entre les dieux. Avec toujours les harmonieuses animations inspirées des figures noires de la période archaïque et les oeuvres d'art de toutes les époques illustrant le récit qu'il nous livre en voix off.

"Basculement

Après avoir égrené, dans une première saison, les destins des dieux et héros de la mythologie grecque, François Busnel s’empare ici de l’Iliade, épopée homérique contant la guerre de Troie. Au fil d’un récit aussi précis qu’enlevé, il convoque poétiques animations en 2D et 3D, aux noires silhouettes inspirées des vases antiques, et abondante iconographie traversant l’histoire de l’art – des statues grecques aux bandes dessinées contemporaines en passant par les toiles de la Renaissance –, pour évoquer ce saisissant moment de rupture où, tandis que les hommes succombent aux passions les plus dévastatrices, l’Olympe entame son lent crépuscule."

Retour à la page d'introduction

Les Grands Mythes: l'Odyssée

- Détails

- Catégorie : Histoire

Les Grands Mythes

L'Odyssée

Série créée et scénarisée par François Busnel

épisodes mis en scène par Sylvain Bergere, Nathalie Amsellem, Camille Dalbera & Gaëtan Chabanol

"Après avoir égrainé, dans une première saison, les destins des dieux et héros de la mythologie grecque, puis les grands chapitres de l’Iliade, François Busnel se remet dans les pas d'Homère pour conter l'errance d'Ulysse après la guerre de Troie, et les efforts du héros pour regagner son royaume..

Séduction

Sa narration, fidèle à l'envoûtante séduction du mythe dans sa cruauté comme sa poésie, repose sur un dispositif qui a fait ses preuves : des animations en 2D et 3D aux noires silhouettes inspirées des vases antiques, une abondante iconographie traversant l’histoire de l’art – des statues grecques aux bandes dessinées en passant par les toiles de la Renaissance –, et un art du récit exigeant mais accessible, y compris aux plus jeunes."

Retour à la page d'introduction

Les Mythes Vikings

- Détails

- Catégorie : Histoire

Les Grands Mythes

Les Mythes Vikings

Série créée et scénarisée par François Busnel

épisodes mis en scène par

Camille Dalbéra, Caroline Halazy, Gaëtan Chabanol, Sébastien Rancourt, Yohann Le Rallier & Tom Dumoulin

"Les dieux Thor, Odin et Loki, les géants, les elfes et les nains... Après la mythologie grecque, François Busnel s'empare des légendes vikings pour une nouvelle saison de puissants récits universels, mêlant animations originales et riche iconographie.

Comment repousser le plus loin possible l’échéance de l’inéluctable ? Confronté à cette grande question, Odin, roi des dieux plus humain qu’il n’y paraît, découvrira à ses dépens comment, tentant d’échapper au crépuscule, il y précipitera le monde entier. Créateur de la série, François Busnel, en coécriture avec Pauline Guéna, raconte lui-même en voix off les destins tragiques de Thor, Loki ou encore Freyja autour de l’arbre-monde d’Yggdrasil. Entremêlant des animations originales et une riche iconographie puisée dans l’histoire de l’art, et s’appuyant sur des sources ayant traversé les âges, ils rendent compte, avec cohérence et passion, de la puissance épique de ces récits à la portée universelle, qui ont influencé un large pan de la pop culture occidentale. "

Retour à la page d'introduction

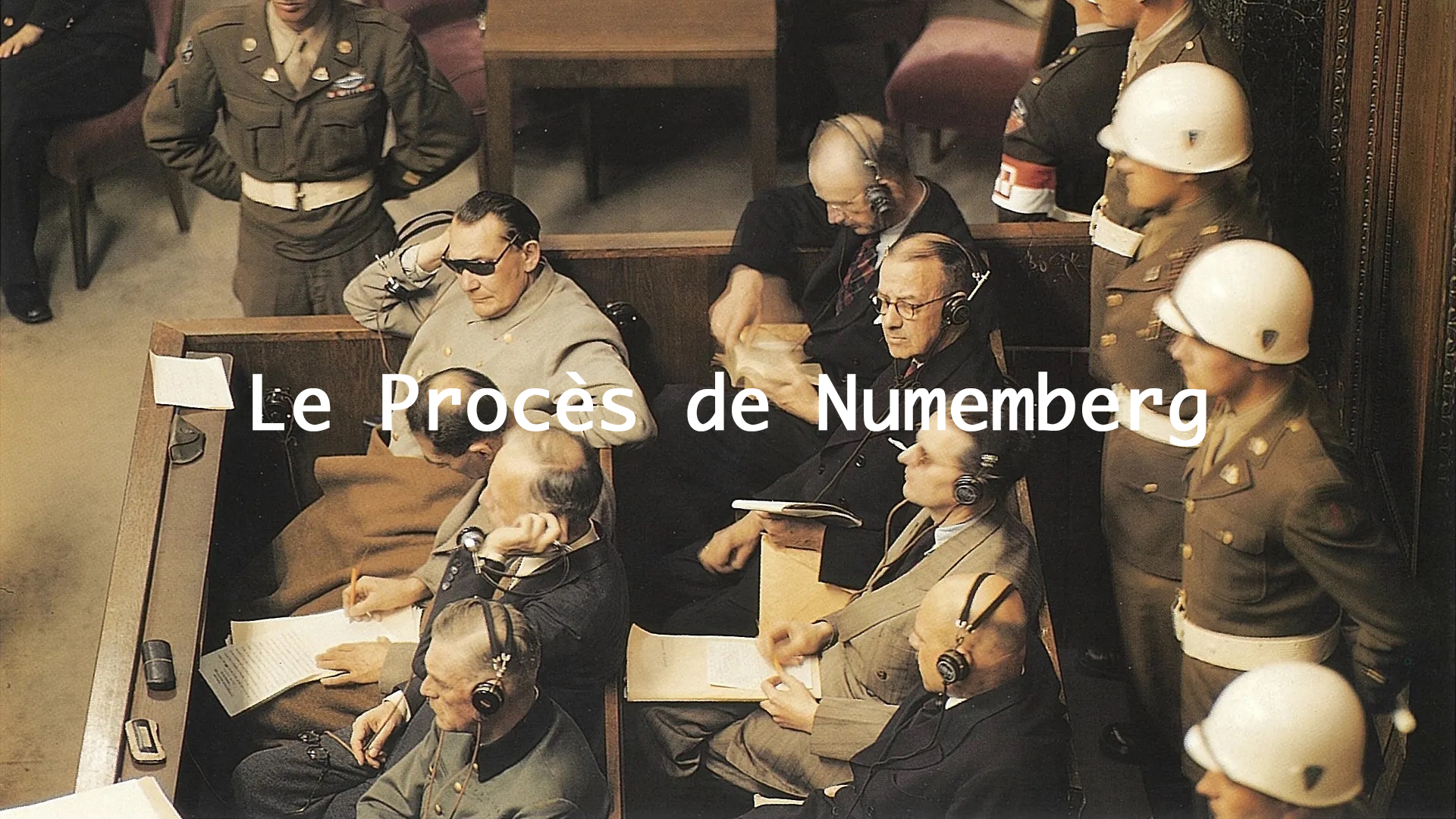

Le procès de Nuremberg - documentaire d'Alfred de Montesquiou, France (2025)

- Détails

- Catégorie : Histoire

Le procès de Nuremberg

Documentaire d'Alfred de Montesquiou - France, 2025

Vivre le plus grand procès de l’histoire à travers le regard des femmes et des hommes venus le raconter : Alfred de Montesquiou, ancien reporter de guerre, parvient avec brio à conjuguer la lecture historique du procès avec la mise en lumière des sentiments et des émotions de ceux qui y ont assisté. En plongeant au cœur du château de Faber-Castell, il met en lumière cette communauté de journalistes, d’écrivains, de photographes et de cinéastes réunis malgré la guerre froide qui s’annonce, percutés par la violence des preuves et animés, en réponse, par une soif de vie frénétique. Au tribunal comme au château, la tension est permanente, décuplée lors des moments clefs du procès – la diffusion des archives, filmées par les Américains lors de la libération des camps, ou le témoignage de la rescapée Marie-Claude Vaillant-Couturier sous le regard impassible des dignitaires nazis. Le documentaire pose ici la question cruciale de la posture à adopter face à l’horreur et de l'impossible neutralité, symbolisée jusqu’à l’extrême par Ernst Michel, journaliste allemand et juif déporté à Auschwitz, qui se retrouve à quelques mètres de ses bourreaux. Riche de photos et de portraits au couteau des dignitaires nazis écrits par les grandes plumes de l’époque, ce documentaire, miroir d’un livre du même Alfred de Montesquiou (retenu dans la sélection 2025 du prix Goncourt), rappelle l’immense héritage de Nuremberg pour la permanence d’une justice internationale.

Première partie : les preuves matérielles

Novembre 1945. À Nuremberg, détruite par les bombes, 21 hauts dignitaires nazis se retrouvent sur le banc des accusés d’un procès historique, qui doit asseoir la nécessité d’une justice internationale. Cette approche, portée par le procureur américain Robert Jackson, s’impose contre les tenants d’une justice expéditive, Churchill et Staline en tête. Près de 300 figures de la presse et de la littérature viennent y assister, logées au château de Faber-Castell. Joseph Kessel côtoie John Dos Passos, Madeleine Jacob, Boris Polevoï et de nombreux correspondants de guerre chinois, brésiliens, australiens… Ils s’émerveillent des technologies inventées par les Américains, telle l’interprétation simultanée des débats en plusieurs langues. Mais le procès s’enlise, plombé par la lourdeur de la procédure. C’est alors que le procureur Jackson chamboule tout, en diffusant une archive témoignant de l’horreur des camps de concentration. Au château, on peine à se remettre du choc, et l’on s’oublie dans la fête et les cauchemars. Le ressentiment contre les accusés ne cesse de croître…

2ème partie: les témoignages

Staline se méfie du procès chaque jour davantage. À Faber-Castell, les correspondants soviétiques sont regardés du coin de l'œil. Au-delà, les conditions de vie au château se dégradent. Alors que journalistes et romanciers commencent à regagner leur pays, le procès connaît un moment décisif : Jackson confronte Göring. Le numéro 2 du régime hitlérien, impressionnant d’arrogance et de talent oratoire, prend le dessus sur le procureur, dont l’aura s’étiole. Un témoignage sonne toutefois le glas des dignitaires nazis : celui de Rudolf Höss. L’ancien commandant d’Auschwitz reconnaît froidement la nature industrielle de l’extermination des juifs, et détaille ce qu’il appelle la "Solution finale". L’accusation forge un nouveau concept pour nommer l'innommable : le génocide. Après un mois de délibération, le verdict tombe le 1er octobre 1946…

La grotte Cosquer, un documentaire de Marie Thiry

- Détails

- Catégorie parente: Sciences

- Catégorie : Préhistoire

La grotte Cosquer - Un chef-d'oeuvre en sursis

Un documentaire de Marie Thiry

Marie Thiry est une habituée des documentaires scientifiques ou historiques pour ARTE. Que ce soit sur les chevaliers de la Table Ronde, l'Amazonie, l'Arche d'Alliance ou encore récemment sur une chasse aux sorcières au début du XVIIe siècle au Pays Basque. Celui-ci est un magnifique documentaire qui fait appel à des disciplines pluridisciplinaires et des conditions de prise de vue particulièrement difficiles sur la grotte Cosquer, découverte dans les calanques de Marseille en 1985 à laquelle on accède par un étroit boyau situé à 35 m sous le niveau de la mer. La grotte Cosquer fait assurément partie des 4 grottes ornées les plus emblématiques de France, avec Lascaux, Chauvet et Cussac, découverte seulement à la fin des années 90, et dont l'exploration n'a commencé qu'en 2010. Ces quatres grottes sont inaccessibles au public, et Cosquer, comme Lascaux et Chauvet avant elle, vient de faire l'objet d'un fac-similé réalisé avec des technologies encore plus modernes et précises que celles utilisées pour Chauvet et Lascaux. Il y avait urgence, car avec le réchauffement climatique, la fonte de la banquise arctique et des derniers glaciers, le niveau de l'eau des mers monte progressivement, et Cosquer est condamnée à disparaître à terme.

« À quelques encablures de Marseille, au cap Morgiou, dans les profondeurs du massif des Calanques, se cache un trésor conservé par la mer pendant des millénaires : la grotte Cosquer, découverte il y a seulement une trentaine d’années par un plongeur, Henri Cosquer. Avec son exceptionnel bestiaire décliné en centaines de peintures et gravures – chevaux, bisons, méduses, pingouins… −, la seule grotte ornée sous-marine au monde permet d’en apprendre un peu plus sur les sociétés des rivages de la Méditerranée qui y vivaient voilà quelque 30 000 ans. Aujourd'hui menacé par la montée des eaux qu’accélère le réchauffement climatique, ce joyau du Paléolithique supérieur, au décor de draperies et de stalactites en forme de lustre, risque d’être englouti, emportant avec lui ses splendeurs.

Monde surnaturel

À quoi ressemblait le paysage des Calanques à l'ère glaciaire ? Avec quels outils et techniques ont été réalisés les chefs-d'œuvre qui ornent la grotte Cosquer, monde surnaturel, accessible à pied à l’époque ? À quelles communautés appartenaient les hommes et femmes qui l'ont fréquentée et dont les traces de mains aux phalanges manquantes, dessinées sur les parois, intriguent les chercheurs ? En suivant les scientifiques qui analysent avec passion la cavité ainsi que les artistes qui la reproduisent, ce riche et ambitieux documentaire, qui mêle prises de vues réelles, notamment d’impressionnantes images de plongée sous-marine, images de synthèse et animation, retrace l'extraordinaire histoire de l'une des plus importantes grottes ornées d'Europe, la seule du pourtour méditerranéen qui ait survécu à la dernière période glaciaire.»