Un article récent publié sur le site web de Nature, le 18 juin 2025 et dans la revue, le 7 août 2025 modélise les migrations d'Homo sapiens en Afrique depuis 120000 ans jusqu'à 70000 ans avant le présent, en évoluant au travers de nouvelles niches écologiques telles que forêts et déserts, s'adaptant ainsi à des environnements divers, avant sa sortie d'Afrique pour conquérir toute l'Eurasie. Le correspondant du journal, William Banks, qui en fait la synthèse ci-dessous, travaille en France comme anthropologue au CNRS de Talence, au laboratoire PACEA ("De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie") à l'Université de Bordeaux. Il fait également réfrence dans cette synthèse, aux niches écologiques occupées en Eurasie, avant l'arrivée d'Homo sapiens par d'autres hominidés comme Homo erectus ou Homo neandertalis.

NATURE NEWS AND VIEWS 18 Juin 2025

Homo sapiens s'est adapté à divers habitats avant de réussir à peupler l’Eurasie.

Une modélisation écologique révèle que la diversité des habitats occupés par l'homme en Afrique s'est accrue avant que notre espèce ne s'établisse durablement hors du continent.

Par William E. Banks

Homo sapiens s'est répandu à travers le monde grâce à sa capacité d'adaptation culturelle et technologique à une diversité de conditions environnementales (niches écologiques). Les migrations réussies d'Homo sapiens hors d'Afrique, donnant naissance à des populations durables ailleurs, ont commencé il y a peu après 60 000 ans, lorsque des groupes ont quitté le continent africain de manière soutenue. Vers la fin de la dernière période glaciaire, il y a un peu plus de 20 000 ans, les chasseurs-cueilleurs avaient atteint le continent américain. Qu'est-ce qui, chez notre espèce, a permis aux humains de peupler le globe ? Dans Nature, Hallett et al. abordent cette question et décrivent les résultats d'une étude interdisciplinaire qui identifie les changements dans les niches écologiques occupées par les populations de chasseurs-cueilleurs d'Homo sapiens en Afrique avant leur expansion soutenue vers des régions hors du continent.

Les auteurs ont examiné une base de données archéologiques du continent africain et les dates associées à ces vestiges. Hallett et ses collègues ont utilisé ces données et des variables issues de simulations paléoclimatiques pour estimer les niches écologiques passées – une niche étant l'ensemble des conditions environnementales et des ressources associées qui permettent à une population ou à une espèce de vivre et de se reproduire.

Les méthodes corrélatives utilisées par les auteurs sont précieuses pour comprendre l'ensemble des conditions environnementales et les localisations géographiques correspondantes où vivaient les populations passées. Ces méthodes ont permis d'examiner la dynamique des niches sur des périodes de forte variabilité climatique, d'environ 120 000 à 15 000 ans, une période qui englobe les deux derniers cycles glaciaires et interglaciaires. Cette évaluation à long terme rend l'étude de Hallett et ses collègues particulièrement intéressante.

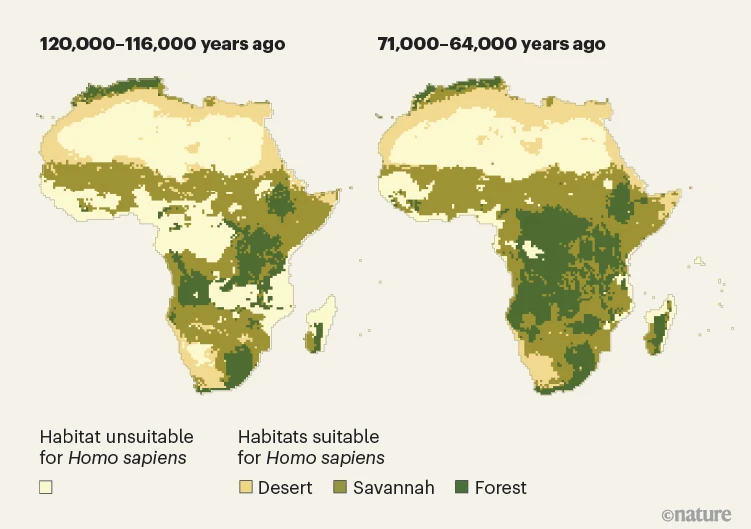

Les auteurs rapportent que la niche globale occupée par les humains a commencé à s'étendre (Fig. 1) il y a environ 70 000 ans, et que cette expansion a culminé il y a environ 50 000 ans. Cette expansion de niche se caractérise par une occupation accrue des milieux forestiers et désertiques, ainsi que par des variations de température annuelle plus importantes pour ces derniers. Hallett et ses collègues concluent que cette tendance de l'Homo sapiens à occuper et à extraire des ressources d'une plus grande variété d'habitats, englobant un spectre plus large de conditions climatiques, démontre la flexibilité écologique nécessaire à sa réussite lorsque l'Homo sapiens s'est déplacé en Eurasie et a découvert de nouveaux environnements.

Fig.1: Modèles d'occupation de l'habitat chez Homo sapiens en Afrique

(figure adaptée de l'article de Hallett et al.)

Les auteurs en déduisent également qu'une tendance accrue à se déplacer entre des habitats et des régions diversifiés aurait aussi accru le taux de rencontres entre différents groupes de chasseurs-cueilleurs. Ce phénomène, à son tour, pourrait avoir contribué à façonner le tissu culturel qui définit notre espèce.

L'analyse de Hallett et ses collègues est un excellent exemple de recherche interdisciplinaire performante qui devient de plus en plus courante en archéologie et en anthropologie. Ce n'est qu'il y a environ 25 ans que les spécialistes de l’écologie ont commencé à utiliser systématiquement des méthodes corrélatives pour modéliser les niches écologiques. Depuis, les scientifiques ont développé et affiné cette approche de manière intensive pour comprendre la répartition et l'évolution des espèces.

Les archéologues ont également rapidement reconnu l'intérêt de ces méthodes pour interpréter les relations culture-environnement et l'évolution culturelle. Bien que cette approche ne soit pas encore couramment utilisée, les méthodes intégrant la modélisation des niches écologiques sont de plus en plus courantes dans les recherches archéologiques et anthropologiques. Cela permet d'obtenir des informations sur la dynamique des niches et les relations homme-environnement qui n'étaient pas disponibles il y a trente ans.

L'étude des auteurs constitue un excellent travail scientifique. Cependant, certains facteurs méritent d'être pris en compte lors de la réalisation de tels travaux afin de garantir que les scientifiques soient en mesure d'interpréter au mieux les résultats et, surtout, de comparer les résultats et d'exploiter pleinement les données. Il est crucial que les chercheurs indiquent explicitement ce qu'ils cherchent à estimer écologiquement. En d'autres termes, dans quelle mesure pensons-nous nous rapprocher d'une estimation de la niche fondamentale – l'ensemble des conditions environnementales qu'une espèce peut occuper – par opposition à la niche réellement occupée ? Une telle précision est nécessaire pour que les archéologues et les anthropologues puissent comparer efficacement les résultats.

À l'aide de méthodes robustes, Hallett et ses collègues plaident en faveur d'une expansion soutenue de la niche d'Homo sapiens en Afrique depuis 70 000 ans. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que toutes les populations africaines, dans différentes régions, ont étendu leurs niches écologiques respectives. Il est nécessaire d'examiner individuellement ces différentes trajectoires culturelles et leurs dynamiques de niche potentielles afin de comprendre l'ensemble des relations culture-environnement présentes sur le continent au cours de la période étudiée. Il est également utile d'examiner les changements technologiques pour acquérir une compréhension approfondie des comportements culturels à l'origine des dynamiques de niche écologique au fil du temps et pour déterminer si et comment des technologies ou innovations spécifiques sont corrélées à la capacité d'occuper des niches passées spécifiques.

Homo sapiens n'a pas été le premier membre de notre genre à quitter l'Afrique. Bien avant d'entreprendre ce voyage, les premiers membres du genre Homo ont occupé des environnements divers en dehors du continent (Ref1 - Ref2). Lorsque ces hominidés ont quitté l'Afrique il y a environ deux millions d'années, on avance l'hypothèse qu'ils auraient suivi les mêmes habitats qu'ils occupaient en Afrique. Certaines recherches indiquent cependant que de nouvelles zones de conditions environnementales ont probablement été occupées après la sortie des hominidés d'Afrique. D'autres membres anciens de notre genre étaient présents de manière permanente en Europe, y compris aux hautes latitudes, il y a au moins 900 000 ans.

Il est raisonnable de supposer que la diversité de ces environnements occupés en Eurasie représentait une niche globalement élargie par rapport à celle de leurs ancêtres africains. Je pense que nous ne devrions pas supposer qu'Homo sapiens était unique dans sa capacité à étendre sa niche : les comportements culturels spécifiques ne sont pas nécessairement corrélés à la taxonomie biologique ou aux espèces spécifiques de notre genre.

Les méthodes de modélisation des niches écologiques sont des outils puissants pour comprendre les contextes environnementaux dans lesquels les comportements culturels passés se sont produits. Elles sont particulièrement utiles pour tenter d'identifier les mécanismes qui ont façonné ces diverses trajectoires culturelles tout au long de la Préhistoire. C'est une époque véritablement passionnante pour un archéologue.

Nature 644, 44-46 (2025)

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-01710-y